Beatriz: –¡Buenos días! Veo que también a nuestro vecino le interesan las flores y las plantas.

(O. Paz, La hija de Rapaccini, escena VI)

La primavera de ese año, Pamela V. —a la sombra de don Maximiliano— compró un pedazo del mundo al que en seis meses convirtió en un invernadero y casa.

En el otoño de 1991, los árboles y las plantas de las inmediaciones de su casa estaban deshojándose y como en espera de mejores tiempos, mientras tanto, Pamela V. —en el interior del laboratorio-invernadero-vivienda (un exuberante, artificial y permanente verano)— extraía la quintaesencia de varias flores, yerbas y hongos con el fin de componer perfumes y/o nuevas metanfetaminas más poderosas y adictivas que cuantas había en el mercado negro en ese momento.

Naturalmente, el vivero era una impostura: no vendía; a los vecinos las plantas, las flores, los arbustos, los helechos, los jardines en general les eran indiferentes (aunque sí estaban perplejos por el rápido ascenso material de la dueña de esta flora, ¿¡tanto deja el negocio de las plantas!?”, se preguntaban).

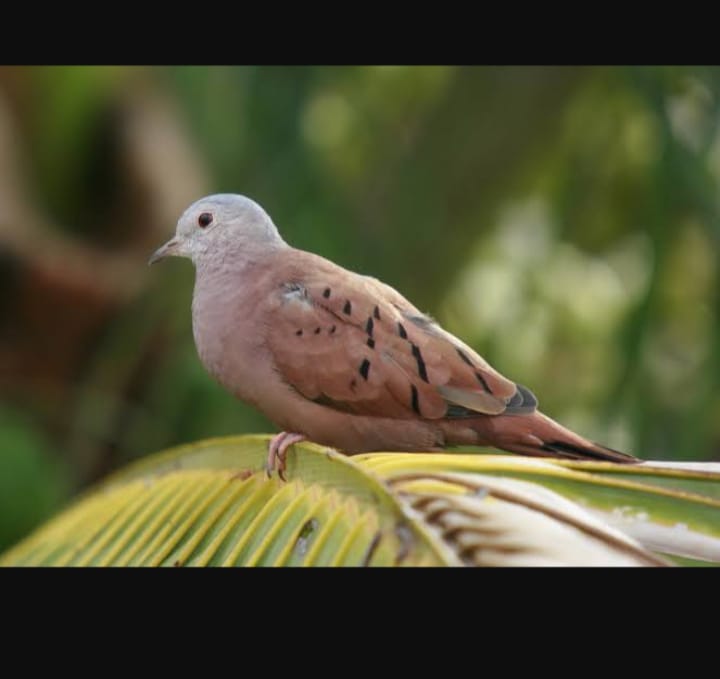

Por esas fechas, una parvada de congas comenzó a picotear con saña diversas secciones de los domos, ventanas y mayas que delimitaban su casa-vivero.

“Pajarracos del Demonio, tengo que ponerles un alto, antes de que se cuelen y dañen el jardín”.

Enseguida llamó a su asistente —una chamaca de diecinueve años— y le ordenó instalar un espantapájaros y/o que les esparciera veneno.

La tenacidad de las conguitas en apropiarse de ese espacio era admirable o enfermiza, depende del cristal con que se viera.

En esas andaban cuando el Azar o Destino encarnado en el señor Max —el oscuro protector de Pamela y asesor del alcalde de ese rincón del planeta en ese momento— le regaló un gato.

Era un ejemplar de buen pelaje —es decir bien alimentado—, color blanco, de cabeza y patitas grises y de ojos azul celeste. Era, naturalmente, ágil, travieso, juguetón, independiente y enigmático.

Bendito regalo: mientras ella diseñaba las nuevas metanfetaminas —cuyo fin era lograr una dependencia más fuerte y que en primera instancia se regalaría a los niños, para crear mercado—, Peludito —pues con ese nombre Pamela mancilló al minino— observaba pacientemente a las congas, esperando el momento para matarlas, una a una.

(El cerebro de los tortolitos es muy pequeño y sigue un patrón muy elemental, y Peludito lo sabía instintivamente).

Desde el primer momento, Pamela V. y su micho se entendieron, y este último no tardó en darle un presente en este sentido:

“Aquí tienes, mi más querida lacaya; yo ya comí algunos grillos, pájaros y ratoncillos, pero te comparto de esta conga, me caes muy bien porque no eres nada empalagosa”, gesto que Pamela V. interpretó por “Peludito es sabio: sabe que su ama vive en un lugar de privilegio, un vivero con múltiples árboles y jardines y entradas y ventanas y puertas en donde él puede afilar sus uñas y salir y entrar a su gusto, y por eso es tan barbero conmigo”.

Pero más allá de esto había otra cuestión. Peludito resultó más eficaz que un espantapájaros o un poderoso veneno (las conguitas a su manera, regresando a picotear, se burlaban de Pamela V. y su asistente).

Alarmadas ante este ataque a su soberanía, las conguitas —esos pájaros que la naturaleza en esta parte del mundo fabrica a granel y que, a diferencia de los cardenales, los carpinteros o los pájaros arlequines que andan como más solitarios y nunca en parvadas— se organizaron con el objeto de picotear, torturar y/o extinguir, todas juntas a Peludo.

Ante el estupor de los vecinos de ese rincón del planeta, una tarde de ese mismo otoño-invierno, una parvada como una enorme nube negra sobrevolaba, amenazante, las inmediaciones. Confederaciones de congas y palomas se habían unido con el único fin de eliminar a Peludo, su predador, y entrar a comer y a vivir al vivero de Pamela V.

En aquellos días, Peludo le daba todo tipo de bichos a Pamela V.: palomillas, congas, cucarachas, mariposas negras, ratoncitos…, Peludito y Pam estaban como en su luna de miel; los dos tan parecidos, ella entregada a su infame y muy bien pagada labor, y él, de predador de conguitas…

A la conjura contra Peludo, las congas le pidieron a un cardenal que solía —misterioso, independiente, inaprensible, burlón— llegar por ahí que se uniera. Este, no con palabras, pero sin con actos, les dijo “ustedes son una chusma, no por nada hay muchas de ustedes y muy poco de los de mi modelo… así que aburrrr”.

Por casos de disidencia como esta, las congas líderes recrudecieron: todas aquellas aves de las inmediaciones que no estuvieran de acuerdo en su designio de eliminar a Peludo, ese predador, era un pájaro traidor a la especie, y como tal o se le condenaría al ostracismo o se les lincharía.

Lo que ahora querían las congas era entrar al vivero de Pamela V. Les parecía que las rosas y demás flores y arbustos que ahí estaban (cubiertas por domos, mayas o vidrios) eran mucho más atractivas que las que estaban al aire libre, pero lejos de ese rincón del mundo.

Y sí: al otro lado de los umbrales de la casa-vivero de Pamela los rosedales (y flores en general), árboles, arbustos y helechos se veían tan codiciables, que era injusto que estuvieran como privatizados por una egoísta fabricante clandestina de metanfetaminas.

Al ejército de conguitas se unieron palomas —esas ratas del aire— y perros —esos indicadores de la desolación y el anhelo de servilismo— de las inmediaciones.

(No se unían las cucarachas —también presas naturales de Peludo— porque más que como individuos estas “piensan” como especie). (“Este gatuno podrá acabar con alguna de nosotras, pero las cucarachas sobreviviremos aún en el caso de una guerra nuclear, nuestro ataque es la resistencia; él pasará, nosotras continuaremos”).

Peludo tenía que andar con mucho cuidado si no quería terminar deshonrosamente su transmigración o corto paso por esta sección del mundo (por intuición gatuna sabía aquello de “dime cómo mueres y te diré quién eres”).

En esa época tuvo que ceñirse: sus límites eran los de la casa-vivero de Pamela V., que eran el cerco donde las congas —que le deseaban una muerte lenta y tortuosa— no podían (no debían) pasar.

Mientras las congas buscaban confirmarse y negar a Peludo, varios otros gatos que eran atacados sin deberla ni temerla morían como mártires.

Mientras tanto, Pamela V. y el anciano señor Max —quien, decía la leyenda, sabía hipnotizar— se encontraban, generalmente en la noche o los fines de semana, pero siempre en secreto.

Las noches de ese crudo invierno de 1991 —el más crudo que se haya registrado, si es que los noticiarios de la televisión abierta en aquella sección del planeta eran veraces— Pamela V. descansaba junto a Peludo.

La luz de los faroles del jardín entraba de forma diagonal tomando la forma de un rectángulo en el suelo de la habitación.

Pamela traía un kimono negro y Peludo un collar de cuero.

La habitación de un lado tenía un ventanal que daba una sección del vivero, y del lado de las otras tres paredes una lámpara, el umbral que conducía a otra habitación, una mesa de noche, floreros, un tapete con flores de lis, un chaiselonge. De ahí en más, desnuda la habitación, solo gato y Pamela V.

En eso, Peludo se dio cuenta de que afuera —además de que soplaban misteriosas ráfagas de aire helado— la policía rondaba.

Luego, a brinquitos y osadamente, una de las congas líderes allanó el vivero y fue a donde estaban las flores más bellas y delicadas de la cosecha. Comenzó a picotearlas, a despedazarlas, a transferir el odio que tenía a Peludo hacia ellas.

Con un artero brinco salió Peludo de una cortina de enredaderas y cayó al lado de la conga —un zarpazo de su extremidad de peluche bastó para terminar con ella—, y al volverla cadáver la sujetó con el hocico (los bigotes tensos, la mirada ecuánime, el andar de un leopardo).

La conga sangraba moderadamente. Peludo llevó afuera el cuerpo muerto de la intrusa, donde los árboles pelados por el frío, donde las torcazas apandilladas que en ese momento reposaban, descifrarían este mensaje.

Era un radiante día de invierno y como en ese rincón del mundo el clima es muy amable, y en ciertas secciones y por un moderado costo de riego, abono y jardinería, algunos parajes se mantienen perennemente verdes.

Pamela V. acompañaba a don Max en una casa de campo que este último había comprado cerca de una enorme laguna en las afueras de la zona metropolitana de esta parte del mundo…

—La flores dejan —concluyó Pamela, con el cabello mojado y relamido hacia atrás; sumergida en una breve y no muy profunda piscina con vista a las casa de campo de los millonarios de las inmediaciones (casi todos vejetes norteamericanos); en bikini verde oscuro; con una copa de vino ámbar espumoso en la mano izquierda; dejándose abrazar por el mecenas mientras las olitas hacían un relajante sonido.

Este último, aunque arrugado y blando, se veía que en su juventud había sido lo que se conoce como un seductor. Ahora solo tenía, entre otras funciones, asesorar al alcalde de la ciudad. Por otro lado, gozaba ya no con frenesí de sus posibilidades, pero sí con cierta templanza, así su cuerpo lo exigía.

Zambullidos en la piscina, con la luz de la tarde de ese invierno, don Max —con sendas manazas de bellos canos— abrazaba por atrás el cuerpo de Pamela V. Sentía su consistencia, su forma, su presencia para él tan rejuvenecedora. Esta tenía 27 años y aspiraba a llegar lejos en la vida (entendiendo esta manida frase como juntar el mayor dinero posible, en la menor cantidad de tiempo, con el menor esfuerzo, y ostentarlo).

—En un principio, ya hace tiempo, tendría tu edad más o menos, todo esto, la corrupción, la política, etcétera, me asqueaban. Fue después que perdí lo que los mojigatos llaman escrúpulos, cuando conocí a mi segunda esposa y me casé y después cuando nacieron los hijos de este matrimonio —le confesó don Max.

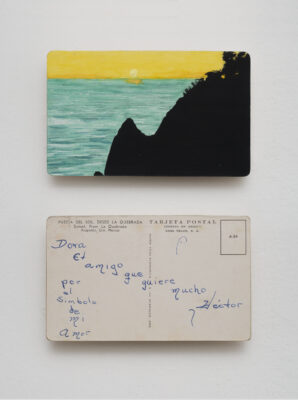

Pamela V. lo comprendía perfectamente. Aunque practicaba yoga y tenía nociones del budismo zen, no había nacido para el desapego de lo material, pensaba, le gustaba tanto las cosas lindas e inútiles, los lujos: las flores, los perfumes, las joyas, la ropa bonita, la lencería fina, los viajes, la literatura, el arte, el confort…

Max que además era un tipo que, aunque había perdido estatura, ahora media un metro ochenta, la aspiraba (debido a su dieta y a su salud física en sí misma, Pamela, respecto a Max, irradiaba algo así como una sabía adictiva, fragante, revitalizadora).

—…Y esta vez… mi parte del dinero, ¿cómo de cuánto será?

—No estamos hablando de cualquier cantidad —dijo aquel con un tronante tono de voz y con una sonrisa de viejo zorro.

Pamela colocó su copa fuera de la piscina, volteó a ver a don Max, le sujetó con sus delicadas y húmedas manos la cabeza cana y medio calva y colocó su boca en la de él, con estudiada unción, con calculada avidez.

Juan Carlos Cruz

Excelente Juan Carlos

Las conguitas -maravilla viviente de una ciudad creciente. Recuerdo haberlas visto sin vida y listas para cocinarlas, por la calle Independencia junto al Mercado Corona.