1

Al anochecer del sábado 6 de enero una enorme fogata flotaba en el cielo.

2

Desde el ventanal de la sala de la mansión observo cómo la luz del sol se desvanece y difumina los colores de los muros, la forma de los umbrales y el sentido de los pasillos.

Ha llegado el crepúsculo del Día de la Epifanía, enseguida anochece suavemente. Me dirijo a la habitación 23, prendo la lámpara de tocador que tengo en mi cuarto y me tiendo en el colchón que hay en el suelo. El resto de la mansión descansa en las sombras.

A la medianoche tocan fuertemente el cancel principal. Pienso que puede ser un fantasma, un psicópata o un demonio.

Me pongo un abrigo y salgo a ver. Es Cindy.

Afuera una luna casi llena que parece un enorme queso gruyere luminoso e incompleto nos alumbra como un enorme foco de tramoya.

La invito a pasar con la sensación de que hago mal, que está prohibido, que es una transgresión (aunque en verdad nada tiene de malo).

A mí me parece asombroso que acepte. La última vez que charlamos, hace como 5 años, ella se había comportado absolutamente cortante, ridícula y fría conmigo. ¿Por qué decidió buscarme?

3

En la habitación del fondo de la casa medio oculta en el parque donde estoy viviendo clandestinamente está Cindy recostada en la colchoneta que puse en el suelo.

Cindy, la tan anhelada Cindy que, a la inversa de cómo pasa en el cuento Tlön, Uqbar, Orbis Tertius de Borges —donde un grupo de sabios, magos o genios hacen que una ficción emigre al mundo real y concreto— pasó de un mundo concreto al mundo de la ficción. Es decir, a mi mundo.

—Sabía que te encontraría aquí ─me dice con un dulce tono de voz.

Al escuchar esto me viene la sospecha de que 1) Cindy es un fantasma, 2) soy el sueño de alguien más, o 3) mi deseo la inventó.

4

La mansión en la que estoy, a diferencia de la del cuento Casa tomada, de Julio Cortázar, se va ensanchando y voy ganando terreno en lugar de perderlo.

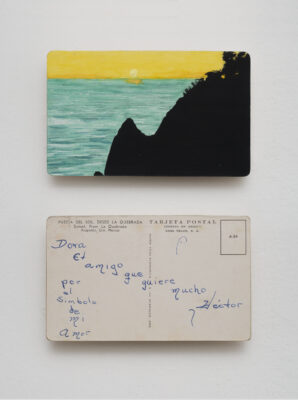

En uno de los muros de la habitación cuelga un mural del recientemente fallecido Fernando de Szyszlo. La pintura tiene un juego de matices de cinco colores (gris, blanco, morado, rosa y negro), un juego de sombras y de luces, una alternancia de contornos que se iluminan en las coyunturas, orillas y en las hendiduras con líneas rectas o curvas.

El mural Visitante cuelga de la pared contraría a la ventana que da a la parte poniente del bosque de los Colomos, desde donde se divisa la silueta de un conjunto de edificio, torres y rascacielos.

A Cindy y a mí nos gusta estar junto al mural. Aunque no lo entendemos del todo, nos da tema para charlar.

5

En la habitación había un sillón estampado de arabescos, unas colchonetas azul marino (bordadas con mosaicos), una lámpara, tres jarrones y un ramo de flores diversas.

Cindy estaba encaprichada en oír música, pero a esa hora, en ese momento del Día de la Epifanía no había dispositivo que nos lo permitiera.

Por algún oscuro motivo me asomé a la calle y de pronto todos los pelos del cuerpo se me erizaron cuando vi que debajo de un poste de luz se hallaba un arpista anciano de traje pardo.

Tomé un abrigo y fui a hablar con él.

—Amigo, ¿si le pago tocaría su arpa para mí?

El anciano respondió:

—Ah…, bueno.

Me percaté de que era ciego. Y de que tenía una expresión agria en la boca como la que presentan ciertas representaciones de Dante Aliguieri de perfil.

Cuando el músico pasó por la habitación en donde Cindy estaba en ropa íntima, esta se sacó de onda pero me apresuré a discretearle que el señor no podía verla, solo oírla y olerla.

—Querías música ¿no? Pues ahí está, deseo concedido.

Alcancé a observar que mi compañera de alcoba sonreía de una forma siniestra.

—¿Qué pasa quién anda ahí? ¿No le juegue bromas a los ancianos?

—Nada de eso amigo. Aquí tengo a mi novia que quería escuchar música —le aseguré de la forma más franca y respetuosa que pude.

El anciano caballero a su vez cambió provisionalmente su puchero por una expresión de desconcierto.

Lo acomodé en el sillón de una habitación contigua, junto a la chimenea y le ofrecí té.

Abrí una ventana. Afuera venteaba suavemente.

Al cabo el músico tocó su arpa como un virtuoso. En nuestra recamara Cindy se acomodó a cuatro puntos en la colchoneta, bajó la cabeza, alzó la retaguardia y al son de un rumor de arpegios me disponía a probar el sabor de su deslumbrante rosa.

Se escucharon de nuevo unos golpes que sonaron bastante apurados y nos sacó del trance, ¿quién podía tocar así?

Encabronado y algo sacado de onda fui a asomarme, a ver quién era. Se me volvió a enchinar la piel cuando descubrí que no había nadie por ninguno de los flancos.

Regresé a la pieza. El venerable anciano y su música se habían esfumado en el éter.

6

Se tendió en la colchoneta azul oscuro. Fuera de los grillos y otros insectos que hacen el rumor de la noche, no se oía nadie más que nosotros.

Cindy no tenía fríos los pies como dice Flaubert de la primera esposa de Charles Bovary, en La señora Bovary.

Al contrario: tenía fuego en las entrañas: estaba muy chapeteada y las plantas de los pies, encarnadas y tibias.

Solo se limitaba a observarme, pero lo hacía al estilo de una sibila que a punto de decirme algo, se callaba, de alguien que leía el pensamiento, que incluso sabía más de mí de lo que yo sabía de mí mismo.

7

Para el lunes 8 de enero ─luego de tres años de ausencia─ regresaron los dueños de la mansión. Andaban en Italia. Eran unos testaferros del ex presidente Berlusconi.

(Ahora entiendo por qué las fuentes, piscinas y estanques de la finca eran tan bellas: las diseñaron arquitectos herederos de la tradición italiana de construcción de fuentes que data acaso desde la Edad Medía y el Renacimiento.)

Me dijeron con una frialdad categórica que me saliera, como quien está acostumbrado a mandar y a ser obedecido sin ningún reparo.

Dijeron que gracias por haberles cuidado y limpiado la casa.

Tomé mi computadora de notas, metí mi ropa a la mochila y me fui hacia el Poniente, justo cuando el Sol declinaba, ahí, atrás de los contornos de edificios, torres y rascacielos.

Juan Carlos Cruz